Comment réduire son empreinte carbone en tant qu’entreprise ?

En 2017, les activités économiques de la France ont généré plus de 70 millions de tonnes de déchets (hors secteur de la construction). Ce chiffre vertigineux illustre l’ampleur de l’impact environnemental du tissu productif en France. À l’heure où les effets du réchauffement climatique s’intensifient, la question n’est donc plus de savoir si les entreprises doivent agir, mais comment. Pourtant, entre volonté sincère et passage à l’action, le chemin est parfois incertain. Quelles solutions durables privilégier ? Par où commencer ? Quelles erreurs éviter et quel geste éco-responsable adopter au quotidien ? Cet article a pour ambition de vous guider pas à pas afin de réduire l’empreinte carbone de votre entreprise pour un bilan environnemental efficace, conforme aux obligations légales et aux normes de réduction.

Comprendre l’empreinte carbone

Définition

Avant de réduire son empreinte carbone, encore faut-il la comprendre. L’empreinte carbone d’une entreprise correspond à la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise, directement ou indirectement, tout au long du cycle de vie de ses activités. Ces émissions sont généralement exprimées en équivalent dioxyde de carbone (CO₂e) afin de prendre en compte l’ensemble des GES, selon leur pouvoir de réchauffement global.

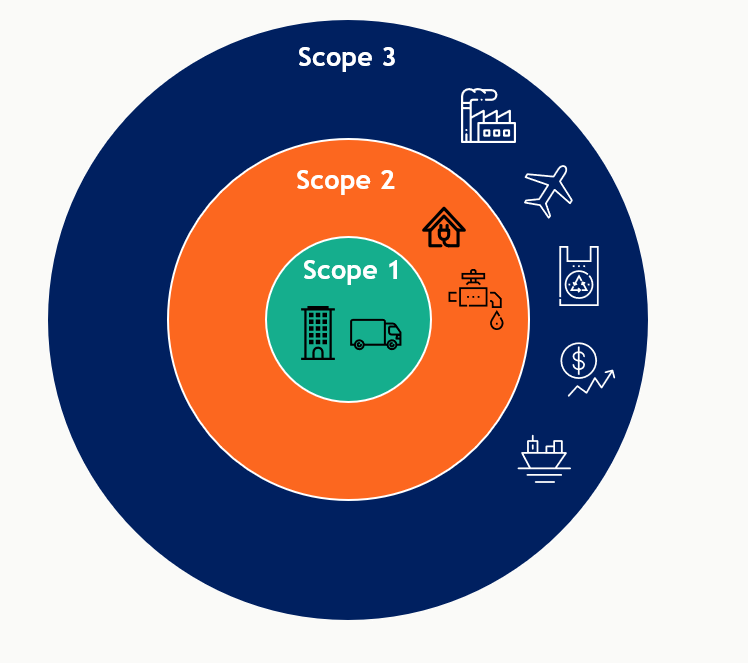

Afin d’harmoniser les méthodes de mesure, les émissions sont classées en trois scopes :

- Scope 1 : émissions directes, issues des sources détenues ou contrôlées par l’entreprise. Cela inclut la combustion de carburant dans les véhicules de société, les appareils de chauffage, certains procédés industriels…

- Scope 2 : émissions indirectes liées à la consommation d’énergie. Elles proviennent de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur achetées à un fournisseur externe, mais consommées sur le site de l’entreprise.

- Scope 3 : émissions indirectes élargies englobant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. C’est de loin la catégorie la plus vaste (et souvent la plus négligée) puisqu’elle comprend 16 sous-catégories d’émissions. On retrouve, par exemple, l’achat de produits et services (mobilier, matériel informatique…), la gestion des déchets générés, la fin de vie des produits vendus…

Méthodologie et outils de calcul de l’empreinte carbone

Une fois les périmètres définis, reste à les mesurer. Pour calculer l’empreinte carbone, plusieurs indicateurs de performance et méthodes de calcul existent :

- Le Bilan Carbone (développé par l’ADEME) : un outil de mesure parmi les plus utilisés en France. Il permet d’évaluer les émissions de GES tous scopes confondus. Il est, par ailleurs, obligatoire pour les entreprises de +500 salariés (ou +250 en Outre-Mer), les collectivités de +50 000 habitants et les établissements publics de +250 agents.

- Le GHG Protocol : plus international, cette méthodologie de calcul aide à identifier les principaux postes d’émissions et permet une analyse du cycle de vie plus fine.

Cette donnée environnementale représente une valeur stratégique pour toute entreprise soucieuse de son impact sur l’environnement et souhaitant réduire son bilan carbone obligatoire.

Avantages de la réduction de l’empreinte carbone

Réduire son impact écologique présente des bénéfices concrets :

- Conformité au cadre réglementaire : anticiper les évolutions de la réglementation environnementale et se conformer à la stratégie nationale bas carbone.

- Réduction des coûts : optimiser les consommations, éviter les gaspillages, réduire la consommation énergétique et les frais liés à l’achat de nouveaux équipements.

- Amélioration de l’image de marque : dans un monde de plus en plus attentif aux enjeux climatiques, une entreprise engagée gagne en légitimité et en attractivité.

- Fidélisation des équipes : les employés, notamment les jeunes, sont de plus en plus sensibles à l’engagement des entreprises. L’écologie devient donc un levier de bien-être et de cohésion.

- Contribution active à la lutte contre le changement climatique : jouer un rôle actif dans la transition énergétique, s’aligner sur les objectifs de neutralité carbone fixés par l’Union européenne et le ministère de la Transition écologique.

Zoom désormais sur les conseils pour réduire votre empreinte carbone !

1. Optimiser la consommation énergétique des bâtiments

Rénover les bâtiments

Pour réduire la consommation d’énergie, une rénovation thermique (isolation des murs, toitures, fenêtres…) est cruciale. Cela s’inscrit dans une stratégie nationale de sobriété énergétique et permet d’atteindre un meilleur rendement dans les bureaux, quelle que soit leur taille ou leur utilisation. Ces travaux peuvent être planifiés par phases, en priorisant les zones les plus énergivores.

Améliorer l’efficacité énergétique

Remplacer les équipements énergivores (climatisation, chauffage, éclairage, serveurs…) par des versions basse consommation ou reconditionnées est une piste prioritaire pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le simple fait de baisser la température de 1°C dans chaque pièce permet des économies d’énergie significatives.

Passer aux énergies renouvelables

L’installation de panneaux solaires ou la souscription à une offre d’électricité verte participe à la transition écologique. Pour cause, ces changements permettent de lutter contre les émissions liées à la production électrique traditionnelle (gaz naturel, charbon).

2. Réduire les émissions liées aux transports

Encourager le télétravail et la visioconférence

La crise sanitaire a démontré que de nombreuses tâches peuvent être réalisées à distance sans perte d’efficacité. Favoriser le télétravail – même partiellement – permet alors de réduire les trajets domicile-travail, souvent effectués en voiture individuelle. Cela implique également d’adopter la visioconférence pour les réunions non essentielles en présentiel.

Encourager les mobilités douces et partagées

Le plan de mobilité employeur (PDM), obligatoire pour les entreprises de +50 salariés dans une agglomération de +100 000 habitants, est un outil clé pour optimiser les transports et diminuer la pollution générée par ces derniers.

Pour cause, il doit encourager et faciliter l’usage des transports en commun, du covoiturage, des mobilités actives (marche, vélo…). Comment ? En mettant en place différentes actions pour réduire l’empreinte carbone, telles que :

- La prise en charge partielle ou totale des abonnements de transport en commun ;

- L’aménagement d’horaires de travail flexibles pour éviter les heures de pointe ;

- La mise à disposition d’un local vélo sécurisé et de douches ;

- L’instauration de plateformes ou de groupes internes de covoiturage ;

- L’organisation de campagnes de sensibilisation aux alternatives à la voiture individuelle.

Verdir la flotte de véhicules

Pour les entreprises qui disposent d’une flotte, remplacer les véhicules thermiques par des modèles électriques ou hybrides rechargeables s’inscrit dans une stratégie de décarbonation des déplacements professionnels. Des aides publiques existent d’ailleurs afin d’accompagner cet investissement. Couplée à une gestion intelligente des trajets, une flotte plus propre réduit les émissions tout en véhiculant une image responsable.

3. Réduire l’empreinte numérique

L’industrie numérique représente un poids croissant dans les émissions mondiales. Selon le rapport La face cachée du numérique publié par l’ADEME, le numérique était ainsi responsable de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2019. Et cette empreinte pourrait bien doubler dans les années à venir, si les usages continuent de croître au rythme actuel. Identifier les appareils les plus énergivores, limiter le stockage inutile ou réduire l’utilisation du streaming sont, par exemple, des actions simples à mettre en place pour réduire l’impact écologique du numérique. Pour vous aider dans cette démarche, nous avons rédigé tout un article sur le sujet : Comment réduire son empreinte carbone numérique ?.

4. Privilégier l’écoconception et production responsable

Réduire les intrants et optimiser la production

Produire moins, mais mieux : tel est le principe fondamental. Il s’agit alors de réduire l’usage de matières premières (intrants), de limiter les pertes en production et d’optimiser les consommations d’énergie, d’eau et de ressources à chaque étape du processus. Cela peut aussi impliquer de repérer les flux énergivores ou d’automatiser les postes sources de gaspillage.

Choisir des matériaux durables et recyclables

Un produit éco-conçu est pensé pour être réparable, réutilisable ou recyclable. L’usage de matériaux biosourcés, recyclés ou certifiés à faible impact carbone (aluminium recyclé, bois certifié, plastique recyclé…) est un levier concret. Favoriser la modularité ou le design sobre permet aussi de prolonger la durée de vie des produits.

S’approvisionner localement et de manière responsable

L’impact environnemental d’un produit ne dépend pas seulement de sa fabrication, mais aussi de la provenance de ses matériaux et composants. Travailler avec des fournisseurs locaux, responsables et certifiés (ISO 14001, écolabels…) permet de réduire les émissions liées au transport, de soutenir l’économie territoriale et de mieux contrôler les pratiques sociales et environnementales de la chaîne d’approvisionnement.

Pour les entreprises de production ou d’accueil, proposer des repas bas carbone en réduisant la viande et en privilégiant une alimentation locale est aussi une piste efficace. Favoriser les circuits alimentaires courts et réduire le gaspillage alimentaire sont aussi des bons gestes essentiels.

Réduire les déchets et la consommation de ressources

Limiter l’usage du papier, des emballages plastiques ou de produits à usage unique permet de réduire l’impact environnemental au quotidien. La dématérialisation des documents, l’adoption de politiques d’impression raisonnée et le recours à des matériaux recyclables ou compostables sont autant de gestes simples et efficaces.

5. Optimiser la gestion des déchets

Réduire la production à la source

L’idée première reste de limiter ses déchets. Pour ce faire, vous pouvez opter pour :

- la dématérialisation des documents,

- la suppression des objets à usage unique (gobelets, emballages),

- une meilleure gestion des stocks et des achats,

- l’achat en vrac ou en grand conditionnement.

Ces gestes simples, appliqués à l’échelle de l’entreprise, ont un effet cumulatif non négligeable.

Intégrer l’économie circulaire avec le réemploi

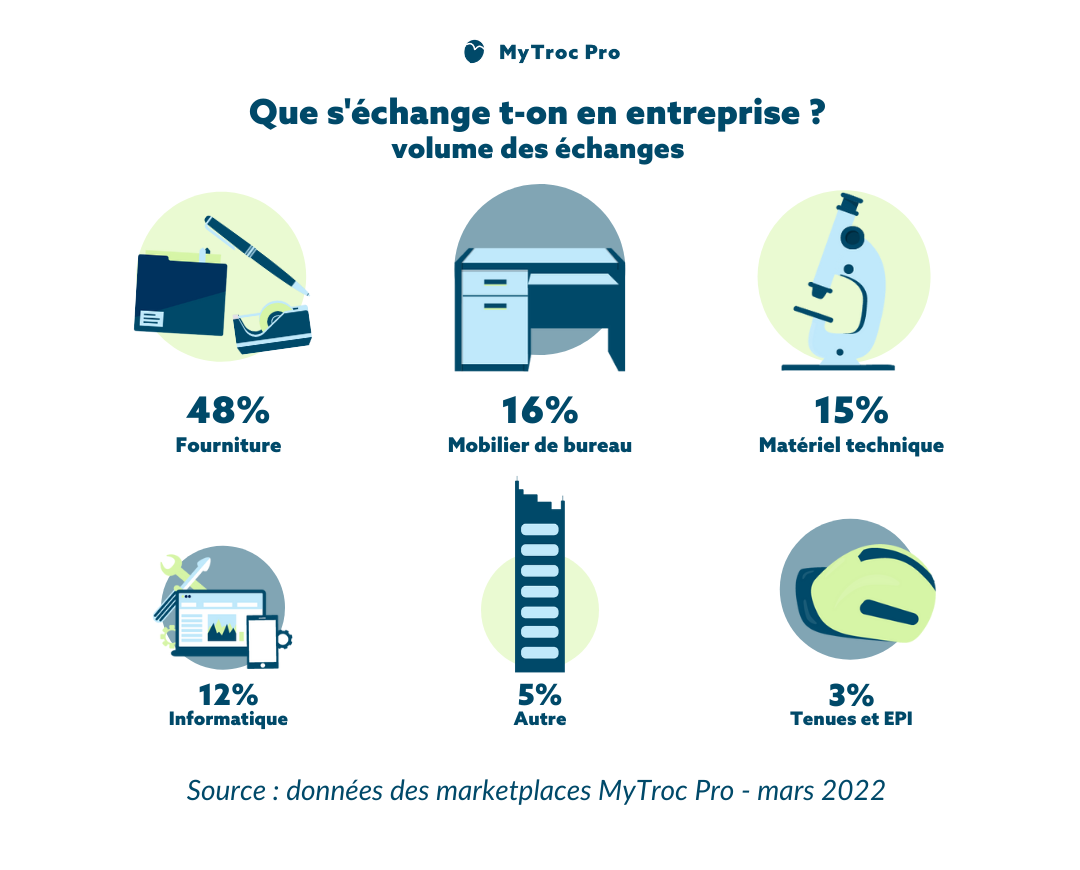

Toujours dans cette optique de réduire les déchets, pensez à donner une seconde vie aux objets encore utiles. C’est tout l’enjeu du réemploi, une pratique encore sous-exploitée dans les entreprises. Mobilier, équipements informatiques, fournitures, EPI, matériaux de construction… De nombreux objets peuvent être réutilisés en interne ou mis à disposition d’autres structures.

C’est précisément ce que propose MyTroc Pro, une solution de création de plateformes de réemploi pour professionnels. L’objectif ? Valoriser les biens inutilisés en les redistribuant dans une logique circulaire. En facilitant les dons, les échanges ou les mutualisations d’équipements, une telle plateforme contribue à réduire les déchets, à éviter les achats superflus et à prolonger la durée de vie des ressources.

Mettre en place un tri sélectif efficace

Si déchet il y a toutefois, il faut alors organiser un système de tri simple, visible et adapté à la typologie des déchets générés. Bacs différenciés, signalétique claire, formations régulières… Tous ces éléments facilitent l’adhésion des équipes et augmentent significativement le taux de recyclage.

Favoriser le recyclage et la valorisation

Une fois les déchets triés, encore faut-il assurer leur prise en charge par des filières de valorisation adaptées : recyclage matière, compostage, valorisation énergétique, etc. S’appuyer sur des prestataires spécialisés et certifiés garantit la traçabilité et la performance environnementale du traitement.

6. Impliquer ses collaborateurs et les parties prenantes

Instaurer une politique RSE claire et ambitieuse

La première étape pour mobiliser en interne est de formaliser une politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Celle-ci doit traduire les engagements environnementaux de l’entreprise en objectifs concrets, mesurables et suivis dans le temps. Elle doit aussi s’ancrer dans la culture d’entreprise et être portée au plus haut niveau de la direction.

Former et sensibiliser les employés

Une démarche écologique ne peut réussir qu’à travers une participation collective. Pour ce faire, il est essentiel d’organiser des ateliers, formations ou challenges internes autour des enjeux environnementaux. De la sobriété numérique à la formation à l’éco-conduite, en passant par le tri des déchets ou la réduction de l’impact des déplacements, l’engagement des salariés est essentiel. L’approche ludique et participative (serious games, fresques du climat, ateliers 2 tonnes, etc.) est un moyen efficace d’ancrer les messages durablement et d’impliquer les collaborateurs.

Communiquer en toute transparence

La communication interne est un pilier souvent sous-estimé. Partager régulièrement les données d’impact, les résultats du bilan carbone, les actions menées et les objectifs à venir renforce le sentiment d’appartenance et d’utilité. À l’externe, cela participe aussi à valoriser les efforts réalisés et à renforcer la crédibilité de la démarche auprès des clients, partenaires, investisseurs et talents potentiels.

Réduire l’empreinte carbone de son entreprise, conclusion

Réduire l’empreinte carbone de son entreprise n’est plus une option, mais une responsabilité stratégique. De la consommation d’énergie renouvelable aux déplacements professionnels, de l’empreinte numérique à l’écoconception, chaque levier d’action, même modeste, peut avoir un impact réel et mesurable. Mieux encore : ces actions génèrent souvent des bénéfices concrets, qu’ils soient économiques, humains ou environnementaux.

Parmi elles, les plateformes en marque blanche MyTroc se démarquent comme un outil RSE concret et innovant, parfaitement adapté aux entreprises souhaitant adopter les principes de l’économie circulaire. Ces plateformes permettent de recenser l’ensemble des ressources dormantes — mobilier, équipements, fournitures — afin de les redistribuer entre collaborateurs, services ou sites, au lieu de les jeter ou de racheter du neuf.

Résultat ?

- Réduction des déchets et des achats de matériel neuf,

- Réalisation d’économies substantielles,

- Renforcement du lien salarial entre les équipes.

“Déjà plus de 1 000 objets réemployés grâce au service qui donne une seconde vie pro aux objets pro au sein d’ENEDIS, soit 129 900 kg de déchets et 513 000 kg de CO2 eq évités grâce à la plateforme de Réemploi et l’engagement des collaborateurs.” – Nicolas Perrin, Directeur du Pôle RSE ENEDIS

Adopter le réflexe du réemploi, c’est choisir une démarche pragmatique, collective et immédiatement efficace. C’est aussi une manière de prouver que durabilité, performance et bon sens peuvent parfaitement coexister.

Contactez-nous afin d’échanger sur votre projet de réemploi !