Comment mettre en place un PCAET ?

Les actions des entreprises et des collectivités pour le climat : Les PCAET.

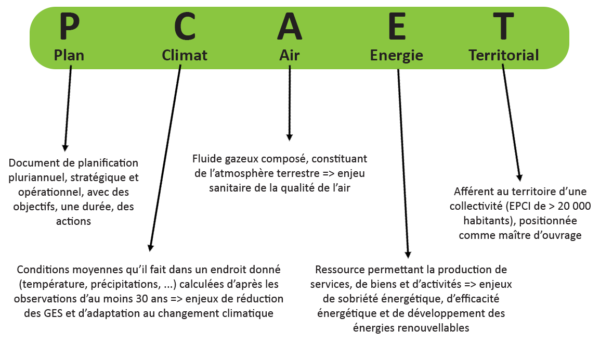

Qu’est-ce qu’un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) ?

Le PCAET est un projet territorial de planification des mesures de lutte contre les problématiques de climat, d’air et d’énergie. Ainsi, stratégique et opérationnel, il vise à :

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

- Permettre l’adaptation au changement climatique ;

- Atteindre la sobriété énergétique ;

- Maintenir ou améliorer la qualité de l’air ;

- Développer les énergies renouvelables.

Alors, ce plan s’applique à l’ensemble du territoire et cherche à mobiliser et à impliquer tous les acteurs (entreprises, associations, citoyens, etc.).

15 % des émissions de GES sont directement issues des décisions prises par les collectivités territoriales. Ce qui concerne leur patrimoine et leurs compétences (transports, déchets, distribution de l’énergie et de chaleur, notamment via les réseaux de chauffage urbain).

Source : ADEME

Dans les circonstances actuelles, il est donc clair qu’aucun objectif majeur en matière de changement climatique ne peut s’atteindre sans une forte implication des autorités locales et régionales.

Ainsi, les collectivités doivent être un moteur de changement pour leur territoire et un garant de la pérennité des actions entreprises sur le long terme.

Décryptage du sigle PCAET. Source : L’Arc Mosellan

Qui met en place le PCAET ?

La mise en œuvre des PCAET est de la responsabilité des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants et de la Métropole de Lyon (article 188 de la LTECV).

Cependant, les collectivités territoriales qui ne sont pas concernées par cette obligation peuvent le faire dans le cadre d’une démarche volontaire. Elles peuvent élaborer un plan d’action de développement durable basé sur le modèle du PCAET.

Les 6 grandes étapes du Plan Climat-Air-Énergie Territorial

1. Se préparer et se mobiliser en interne

Cette étape permet de réfléchir aux différentes étapes du programme, à la répartition des tâches, à la désignation des personnes chargées du pilotage du projet, à l’identification du budget, etc.

2. Réaliser un diagnostic territorial

Elle sert à déterminer la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Ainsi, cela permettra d’identifier les domaines d’action stratégiques pour la mise en œuvre du PCAET.

3. Élaborer une stratégie territoriale et définir des objectifs

Sur la base des résultats du diagnostic, une stratégie projetée à long terme est élaborée, ainsi que des objectifs stratégiques et opérationnels.

4. Co-construire un plan d’action

Le plan d’action doit définir les actions à mener par les collectivités et tous les acteurs socio-économiques afin d’atteindre progressivement les objectifs visés.

4. Mettre en œuvre et suivre le programme et les actions mises en place.

Il est temps de mettre en œuvre les actions convenues lors des étapes précédentes. En même temps, un suivi est mis en place pour évaluer quantitativement l’avancement du projet.

5. Évaluer le PCAET

Enfin, il est important de se demander :

Les objectifs ont-ils été atteints ?

Quelles ont été les difficultés rencontrées ?

Faut-il redéfinir les objectifs et revoir les priorités pour le prochain PCAET ?

Concrètement, quelles actions peuvent être menées pour développer le PCAET ?

- Premièrement, assurer des mesures de préservation des espaces naturels et agricoles (forêts, espaces verts, zones humides, vergers), afin de stocker du carbone pour l’absorption du dioxyde de carbone (CO2), principal responsable de l’effet de serre.

- Deuxièmement, réduire la production de déchets, en favorisant le réemploi, l‘économie circulaire et l’éco-conception des produits.

- Enfin, adapter nos modes de vie et de consommation en limitant les impacts environnementaux, sociaux et économiques (politique urbaine, moyens de transport, gestion de l’eau et de l’énergie…).

Vous mettez en place un PCAET ? Nous avons la solution, cliquez ici.

Autres exemples de collectivités engagées

Source : ADEME