Tout savoir sur la loi AGEC

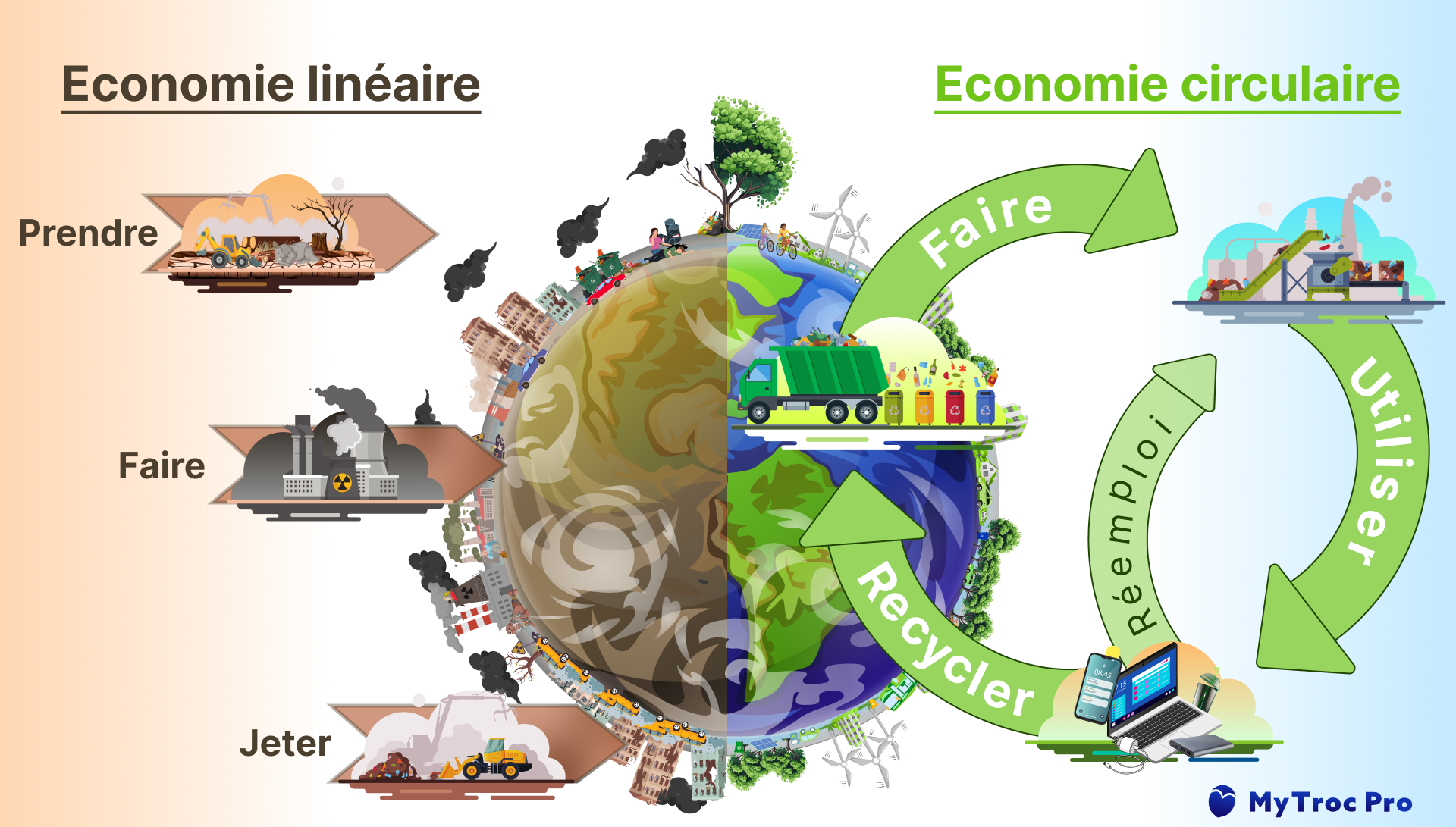

Notre planète fait face à une urgence écologique sans précédent. Surproduction, surconsommation, gaspillage massif… Face à cette situation, il ne s’agit plus seulement de limiter les dégâts, mais de transformer notre économie linéaire en modèle circulaire. C’est dans ce contexte que la loi AGEC, acronyme de « Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire », a été promulguée le 10 février 2020 en France. Inscrite dans le code de l’environnement, cette loi portée par Élisabeth Borne et Brune Poirson constitue un tournant réglementaire majeur. Pour cause, elle encourage notamment le réemploi, la réparabilité, le recyclage, la prévention des déchets et la réduction du gaspillage. Définition, objectifs, mesures concrètes, échéances réglementaires… Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette loi relative à la transition vers un modèle de responsabilité environnementale.

Loi AGEC anti gaspillage : Définition et objectifs

En 2020, la France a produit 310 millions de tonnes de déchets, selon les chiffres du Ministère de la Transition écologique. L’industrie du BTP, à elle seule, représente 69 % des déchets foutus à la poubelle. Si ce volume est en baisse de 9,7 % par rapport à 2018 (due en grande partie à la pandémie), il reste révélateur d’un modèle de production et de consommation encore largement linéaire, où le gaspillage alimentaire et les déchets industriels pèsent lourdement sur l’impact environnemental.

C’est précisément pour répondre à cette urgence environnementale que la loi AGEC, dite loi Anti Gaspillage pour une Économie Circulaire, a été adoptée par l’Assemblée nationale. Entrée en vigueur le 10 février 2020, elle s’inscrit alors dans la continuité de la Charte de l’environnement de 2004 et une stratégie nationale de transition écologique. Son ambition est claire : mettre fin au modèle “produire-consommer-jeter” pour bâtir une économie circulaire. Et ce, via la stratégie des 3R (Réduction des déchets, Réemploi, Recyclage) qui guide l’ensemble des mesures de la loi et implique une collaboration étroite entre les fabricants, les éco-organismes et les collectivités territoriales.

Les objectifs sont alors :

- Environnementaux : réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité…

- Économiques : stimulation de l’innovation, renforcement de la compétitivité des entreprises engagées, développement de nouveaux modèles économiques…

- Sociaux : création d’emplois, inclusion via les filières du réemploi solidaire…

En résumé, la loi AGEC n’est pas qu’un ensemble de mesures techniques : c’est une réponse systémique à une crise systémique. Elle ouvre la voie à une transformation profonde de notre économie et de nos comportements, en faveur d’un avenir plus sobre, plus juste et plus durable.

5 axes principaux de la loi AGEC

1- Sortir du plastique jetable et des emballages en plastique

Le plastique à usage unique incarne l’absurdité du modèle jetable : produit en quelques minutes, utilisé en quelques secondes, dégradé en plusieurs siècles… Pour en finir avec cette aberration environnementale, la loi AGEC engage une stratégie de sortie progressive, avec un cap clair : atteindre zéro plastique à usage unique d’ici 2040.

Depuis le 1er janvier 2021, de nombreuses interdictions sont déjà en place : pailles, vaisselle jetable et couverts, tiges de ballon, confettis, jouets offerts dans les menus enfants, etc. Le 1er janvier 2024 a marqué une nouvelle étape avec l’extension de ces interdictions. Autant d’objets du quotidien qui doivent désormais être remplacés par des alternatives réutilisables, et donc durables.

En parallèle, la responsabilité élargie des producteurs (REP) est renforcée selon le principe de responsabilité environnementale. Cela signifie que les producteurs importateurs doivent prendre en charge la gestion des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché. Cela s’applique notamment à la collecte, au tri, au recyclage ou au réemploi. Une avancée majeure vers le principe pollueur-payeur.

2- Mieux informer le consommateur

Choisir de manière éclairée suppose d’être bien informé. C’est pourquoi la loi AGEC impose une transparence accrue sur les caractéristiques environnementales des produits mis sur le marché, avec plusieurs dispositifs phares :

- Affichage environnemental obligatoire (éco-score, impact carbone, etc.) pour augmenter la durée de vie des produits ;

- Indice de réparabilité, visible en magasin et en ligne, pour inciter à réparer plutôt qu’à remplacer ;

- Gestes de tri clairs avec des consignes précises et harmonisées ;

- Transparence sur les substances dangereuses (perturbateurs endocriniens).

L’objectif : replacer le consommateur au cœur de la transition, non pas en culpabilisant, mais en lui donnant les moyens d’agir positivement à chaque achat.

3- Lutter contre le gaspillage et favoriser le réemploi solidaire

Chaque année, des millions de produits neufs sont détruits faute d’avoir trouvé preneur. Cette logique du gaspillage organisé est désormais illégale. La loi AGEC interdit, en effet, la destruction des invendus non alimentaires, qu’il s’agisse de textile, d’équipements électriques et électroniques, de produits d’hygiène, de matériaux industriels… Tout ce qui est encore fonctionnel doit être donné, réutilisé, réemployé ou recyclé.

Elle impose également aux entreprises :

- Le tri à la source dans leurs locaux : Les entreprises sont tenues de mettre en place des dispositifs de tri à la source des déchets dans leurs locaux. Cela nécessite une sensibilisation des employés et des ajustements logistiques afin d’assurer une mise en œuvre efficace.

- L’extension du système de consigne : Bouteilles, emballages, piles… De plus en plus de produits sont concernés. Les entreprises qui produisent les emballages concernés doivent alors participer à la mise en place et au financement de ces dispositifs, qui favorisent le retour à une logique circulaire.

Ce pilier est aussi un levier social. En encourageant le réemploi solidaire via des partenariats avec des structures de l’économie sociale et solidaire, la loi favorise l’inclusion et la lutte contre la précarité.

4- Agir contre l’obsolescence programmée

La loi AGEC agit sur plusieurs fronts pour allonger la durée de vie des produits :

- Indice de réparabilité obligatoire sur les smartphones, ordinateurs, téléviseurs, lave-linges ;

- Bonus réparation, déduit directement de la facture, pour encourager la réparation plutôt que le remplacement ;

- Disponibilité garantie des pièces détachées et obligation de proposer des pièces issues de l’économie circulaire ;

- Encadrement de l’obsolescence logicielle, en exigeant la transparence sur la durée de vie des mises à jour logicielles.

Ces mesures soutiennent le développement de nouveaux modèles économiques basés sur la location, le partage, la réparation et le reconditionnement, à la croisée de la durabilité et de l’innovation.

5- Mieux produire (éco circulaire)

Changer le système, c’est aussi repenser la production en amont. L’éco-conception, soit l’intégration de critères environnementaux dès la conception d’un produit, devient ainsi une obligation. Durabilité, recyclabilité, absence de substances nocives… Autant de leviers de différenciation et d’innovation.

La loi prévoit également :

- Des filières à responsabilité élargie pour de nouveaux secteurs : jouets, bricolage, matériaux du bâtiment.

- Des plans d’action quinquennaux d’éco-conception pour les producteurs.

- Un cadre plus exigeant en matière de REP, avec bonus malus en fonction de la performance environnementale des produits.

Calendrier des mesures : échéances et perspectives

La loi AGEC ne se contente pas d’énoncer des principes : elle les inscrit dans un calendrier précis allant de 2021 à 2040. Sa mise en œuvre repose donc sur une série de décrets d’application progressifs, qui permettent aux acteurs économiques et institutionnels d’anticiper les changements à venir et d’ajuster leurs pratiques.

Fin du plastique jetable

Interdictions et obligations depuis 2021 :

- Interdiction de certains produits en plastique à usage unique : Pailles, couverts (fourchettes, couteaux, cuillères), touillettes, couvercles de gobelets, boîtes en polystyrène expansé (type boîtes à kebab), tiges de ballon, confettis, mais aussi d’emballages plastiques à usage unique de fruits et légumes de moins de 1,5 kg, de jouets offerts dans les menus enfants, de la presse (journaux, magazines), pour les repas servis sur place dans les fast-foods…

- Interdiction de distribution de bouteilles en plastique à usage unique dans les établissements recevant du public. Ces ERP doivent installer des fontaines à eau pour compenser.

- Fin de la vente de thé/tisanes en sachets plastiques non biodégradables

- Mise en place de la consigne pour réemploi (étude, puis expérimentations)

- Réduction du plastique dans les publicités (stop-pub obligatoire)

Interdictions et obligations en cours (ou à venir) :

- Objectifs de vente de vrac dans les supermarchés (20 % de la surface de vente consacrée au vrac d’ici 2030)

- Interdiction des emballages plastiques à usage unique pour tous les fruits et légumes (exceptions possibles pour produits très fragiles jusqu’en 2026)

- Extension de la REP (Responsabilité élargie du producteur) à de nouveaux secteurs (jouets, articles de sport, bricolage…)

- Fin des microplastiques ajoutés intentionnellement dans certains produits (cosmétiques, détergents, etc.)

Mieux informer les consommateurs (affichage)

Obligations et mesures depuis 2021 :

- Affichage de la réparabilité des produits : Un indice de réparabilité est obligatoire pour certains appareils électroniques (smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, lave-linge, tondeuses…). Il permet de savoir à quel point un produit est facile à réparer.

- Information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits : Les fabricants doivent informer sur la recyclabilité, la présence de matières recyclées, la possibilité de réemploi, la dangerosité des substances utilisées (perturbateurs endocriniens) et la compostabilité ou non du produit. Ces infos doivent figurer directement sur l’emballage ou à proximité du produit.

- Affichage des consignes de tri (Info-tri) : Le logo Triman et les consignes de tri associées sont obligatoires sur les produits.

- Interdiction de certaines mentions trompeuses : Notamment l’usage du mot « biodégradable » sur les produits si non prouvé par des normes strictes. De même pour les allégations environnementales vagues (ex. : « écologique », « respecte la nature »).

- Sensibilisation à la pollution numérique : Depuis janvier 2022, les opérateurs Internet et de téléphonie transmettent aux clients le coût carbone de leurs consommations de données numériques.

- Garantie légale de conformité : Depuis janvier 2022, la durée de présomption des défauts pour les produits d’occasion a été prolongée et les informations sur la garantie légale doivent désormais figurer sur les factures et tickets de caisse.

Mesures en cours ou à venir :

- Développement d’un affichage environnemental global : Une phase expérimentale a déjà eu lieu. L’affichage sera élargi progressivement à plusieurs catégories de produits.

- Extension de l’indice de réparabilité vers un « indice de durabilité » : En plus de la réparabilité, cet indice prend en compte la robustesse, la fiabilité, la mise à jour logicielle, etc.

Réduire le gaspillage avec une priorité au réemploi solidaire

Obligations anti-gaspillage et mesures depuis 2021 :

- Interdiction de destruction des invendus non alimentaires : Les produits neufs (vêtements, produits d’hygiène, équipements électriques et électroniques…) doivent être donnés à des associations, réemployés ou recyclés, pas jetés.

- Tri à la source des biodéchets : Obligatoire depuis 2023 pour tous les professionnels et étendu à tous les ménages en 2024. Objectif : valoriser les biodéchets en biogaz ou en compost.

Mesures en cours ou à venir :

- Lutte contre le gaspillage alimentaire : Obligation d’offrir des contenants pour emporter les restes (doggy bags) pour les entreprises alimentaires. En 2025, une réduction de 50 % par rapport à 2015 est requise dans la distribution alimentaire et la restauration collective. Les secteurs de production et de transformation alimentaire, ainsi que la restauration commerciale, auront quant à eux jusqu’en 2030 pour atteindre ces objectifs.

- Suivi des dons et des invendus : Mise en place de plateformes numériques pour tracer les dons et éviter les pertes.

Agir contre l’obsolescence programmée

Obligations et mesures depuis 2021 :

- Indice de réparabilité obligatoire sur neuf catégories de produits (voir axe « Mieux informer »)

- Accès aux pièces détachées facilité : Les fabricants doivent fournir les pièces détachées dans des délais raisonnables (15 jours ouvrables). De plus, les réparateurs sont tenus de proposer des pièces détachées issues de l’économie circulaire. Enfin, les instructions de réparation pour les pannes courantes peuvent être intégrées dans les manuels d’utilisation.

- Interdiction de rendre volontairement impossible la réparation : L’obsolescence programmée est formellement interdite et sanctionnée. Les entreprises ne peuvent donc pas limiter la réparation ou le reconditionnement par des mises à jour logicielles.

- Mise en avant des produits de seconde main dans les commerces et en ligne

- Bonus réparation : Aide financière au consommateur pour faire réparer certains produits via des réparateurs labellisés.

Mesures en cours ou à venir :

- Indice de durabilité : En complément de l’indice de réparabilité, il intégrera la robustesse, la fiabilité et la mise à jour logicielle.

- Favoriser la location et le réemploi : Soutien aux services de location, réparation, reconditionnement.

Mieux produire

Obligations et mesures depuis 2021 :

- Responsabilité Élargie du Producteur (REP) renforcée : Les producteurs doivent prendre en charge la fin de vie de leurs produits : collecte, tri, recyclage. Obligation de créer ou rejoindre une filière REP pour de nombreux secteurs.

- Écoconception obligatoire pour certains produits : Incitation à concevoir des produits plus durables, réparables, recyclables et moins polluants.

- Fin du plastique recyclé non traçable : Obligation d’utiliser du plastique recyclé dont la traçabilité est garantie.

- Intégration de matières recyclées dans certains produits : Objectifs chiffrés par produit (ex : bouteilles, emballages recyclables…).

Mesures en cours ou à venir :

- Extension des filières REP à de nouveaux secteurs (jouets, articles de sport, articles de bricolage et de jardin, produits du tabac, produits du bâtiment…)

- Création d’un label « Produit réemployable » ou « Réparable » : Pour encourager les entreprises à produire autrement et informer les consommateurs.

Sanctions et contrôles

Mettre en place une loi aussi ambitieuse suppose un cadre rigoureux et des mécanismes de contrôle efficaces. Car sans application concrète, les meilleures intentions restent lettres mortes. Pour garantir le respect de ses objectifs, la loi AGEC prévoit donc une série de sanctions dissuasives.

Un cadre de surveillance renforcé

Le contrôle de l’application de la loi AGEC est assuré par plusieurs entités, dont :

- La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

- L’Agence de la transition écologique (ADEME)

- Les inspecteurs des installations classées pour les aspects liés aux déchets industriels

- Et, dans certains cas, les collectivités locales.

Ces acteurs disposent de pouvoirs d’évaluation, de vérification et de sanction. Et ce, tant sur la production de déchets que sur la transparence de l’information ou le respect des consignes de tri.

Des sanctions à la hauteur des enjeux environnementaux

Les manquements aux obligations imposées par la loi AGEC peuvent donner lieu à des :

- Amendes administratives ou pénales, pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne morale et 3 000 € pour une personne physique par infraction constatée, avec des montants révisables en cas de récidive ;

- Sanctions financières spécifiques dans le cadre des filières REP (par exemple, malus appliqués sur les éco-contributions si les objectifs de recyclabilité ou de réparabilité ne sont pas atteints) ;

- Suppressions de produits du marché, notamment en cas de non-respect de l’étiquetage environnemental ou de présence de substances interdites.

L’administration peut également exiger la mise en conformité immédiate d’un produit ou d’un procédé. Et, en cas de non-exécution, appliquer une astreinte financière journalière.

Loi AGEC, synthèse et conclusion

Face à l’épuisement des matières premières, à la prolifération des déchets et aux dérèglements climatiques, la loi AGEC offre une trajectoire claire vers une économie circulaire. Chaque axe de cette loi votée — qu’il s’agisse de sortir du plastique jetable, de mieux informer, de lutter contre le gaspillage alimentaire ou de produire autrement — est une invitation à transformer nos pratiques plutôt qu’à les adapter à la marge.

Mais cette transition ne peut réussir sans l’engagement actif de tous les acteurs. Autrement dit, des citoyens, bien sûr, mais surtout des entreprises et collectivités. MyTroc Pro accompagne justement les organisations dans leur transition vers une économie circulaire et durable grâce à la mise en place d’une plateforme interne de réemploi. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour les générations futures.

FAQ « Loi AGEC »

Qu'est-ce que la loi AGEC ?

La loi AGEC, ou loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire, a été adoptée par le gouvernement en février 2020. Elle vise à transformer notre modèle de production et de consommation afin d’améliorer la gestion des déchets, préserver les ressources naturelles et favoriser le réemploi, la réparation et le recyclage. Elle concerne aussi bien le grand public que les entreprises, en instaurant de nouvelles obligations et interdictions progressives.

Quel est l'objectif de la loi AGEC ?

La loi AGEC vise à accélérer la transition écologique en transformant notre modèle de production linéaire en une véritable économie circulaire. Les objectifs ? Préserver les ressources naturelles et améliorer la gestion des déchets. Pour ce faire, elle impose de nouvelles obligations aux entreprises, notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire, la réduction des emballages plastiques ou encore le développement du réemploi.

Quelles ont été les évolutions de la loi AGEC en 2024 ?

En 2024, la loi AGEC a continué d’appliquer des mesures renforcées :

- L’obligation d’affichage de l’indice de réparabilité pour plus de produits, notamment les équipements électriques et électroniques.

- L’élargissement des filières REP (Responsabilité Élargie du Producteur), comme celle du bâtiment ou des jouets.

- La montée en puissance des quotas de réemploi dans les marchés publics.

- L’interdiction de nouveaux produits à usage unique en plastique.

- Des sanctions accrues avec des amendes pouvant atteindre jusqu’à 15 000 € pour non-conformité aux obligations de tri, réemploi ou recyclage. Une deuxième amende peut être appliquée en cas de récidive.

Quels sont les 5 axes de la loi AGEC ?

La loi AGEC s’articule autour de 5 grands axes structurants :

- Sortir du plastique jetable

- Mieux informer les consommateurs

- Lutter contre le gaspillage

- Agir contre l’obsolescence programmée

- Produire mieux (via l’éco-conception, le réemploi, etc.)

Quelles sont les ressources utiles pour aller plus loin ?

Voici des documents et liens pour approfondir la loi AGEC :

- Décret d’application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

- Les mesures phares

- Economie circulaire et déchets

- Texte au journal officiel

- La loi anti-gaspillage dans le quotidien des Français : concrètement ça donne quoi ? (Document de référence 2021) (PDF – 1.49 Mo)

- The anti-waste law in the daily lives of the French people (PDF – 2.76 Mo) C’est quoi la loi Garot ? Comment s’appelle la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire ?