Intégrez l’analyse du cycle de vie (ACV) à votre stratégie RSE !

Vous souhaitez évaluer l’impact environnemental d’un produit ou service ? Ne vous limitez plus à un simple bilan carbone ou à quelques indicateurs isolés ! Pour être à la hauteur des enjeux climatiques modernes, adoptez une approche globale et structurée via l’analyse du cycle de vie (ACV). Cette méthode d’évaluation environnementale permet de quantifier les flux entrants et sortants, ainsi que les impacts associés à un produit, un service ou une activité, tout au long de son cycle de vie, du berceau à la tombe. Vous souhaitez comprendre les principales sources d’impact environnemental d’un produit ou service et identifier des leviers d’écoconception et d’amélioration continue dans votre démarche RSE ? Cet article est fait pour vous.

Qu’est-ce que l’analyse du cycle de vie (ACV) ?

Définition ACV

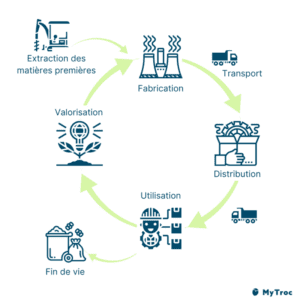

L’Analyse de cycle de vie (ACV) est une méthodologie normalisée qui vise à étudier l’ensemble des étapes du cycle de vie d’un produit, service ou procédé. Cette pratique unique permet d’établir les frontières du système à analyser et d’identifier les sources d’incertitudes potentielles. Et ce, tout au long des 5 phases du cycle de vie :

- Extraction des matières premières : approvisionnement, transformation

- Fabrication : production, assemblage, conditionnement

- Distribution : transport, stockage, commercialisation

- Utilisation : consommation, entretien, réparabilité

- Fin de vie : déchet, recyclage, incinération, mise en décharge

Cette analyse repose sur la quantification des flux élémentaires (énergie, matériaux, émissions) incluant les flux entrants (ressources, matières premières) et l’évaluation de leur impact potentiel sur l’environnement. Les impacts environnementaux sont mesurés sur différents aspects : réchauffement climatique, épuisement des ressources, pollution des sols et de l’eau, etc.

Schéma cycle de vie

Cadre juridique

L’Analyse du cycle de vie (ACV) est encadrée par deux normes environnementales reconnues par la communauté scientifique et les instances publiques internationales :

- ISO 14040 : principes et cadre général de l’ACV

- ISO 14044 : exigences de méthodologie et lignes directrices pour la mise en œuvre d’une ACV

Ces normes garantissent une déclaration environnementale transparente et fiable. Le respect de chaque norme ISO assure aussi la comparabilité entre produits ou services, dans une logique de chaîne de valeur et de développement durable. Cependant, elles ne définissent pas en détail les techniques d’analyse du cycle de vie, ni les méthodologies spécifiques à chacune de ses phases. Il existe donc différentes approches en fonction des objectifs de l’étude.

Deux types d’ACV…

Aujourd’hui, on compte deux types d’ACV, selon le type de projet :

- ACV attributionnelle : décrit et quantifie les impacts liés à un système existant. Souvent utilisée pour établir le bilan environnemental d’un produit ou d’un service. Cette méthode d’évaluation unique s’appuie sur des arguments précis et une chaîne de causalité bien définie, avec des critères de performance mesurables.

- ACV conséquente : explore les conséquences environnementales d’un changement de scénario. Surtout utile dans une logique de décision stratégique. Cette approche intègre les frontières du système étendues et prend en compte les choix faits dans une démarche d’écoconception, notamment en matière de gestion de la fin de vie des produits.

… applicables à tous les secteurs

L’Analyse du cycle de vie (ACV) est aujourd’hui utilisée dans une grande variété de domaines :

- Industrie et fabrication (automobile, électronique, textile)

- Agroalimentaire (analyse des filières, étiquetage environnemental)

- Bâtiment et construction (norme RE2020, matériaux biosourcés)

- Numérique (équipements, services cloud, logiciels)

- Énergie (comparaison de sources renouvelables ou fossiles)

- Etc.

Elle devient un référentiel commun pour guider les décisions, orienter l’innovation et construire des processus durables à partir de données solides.

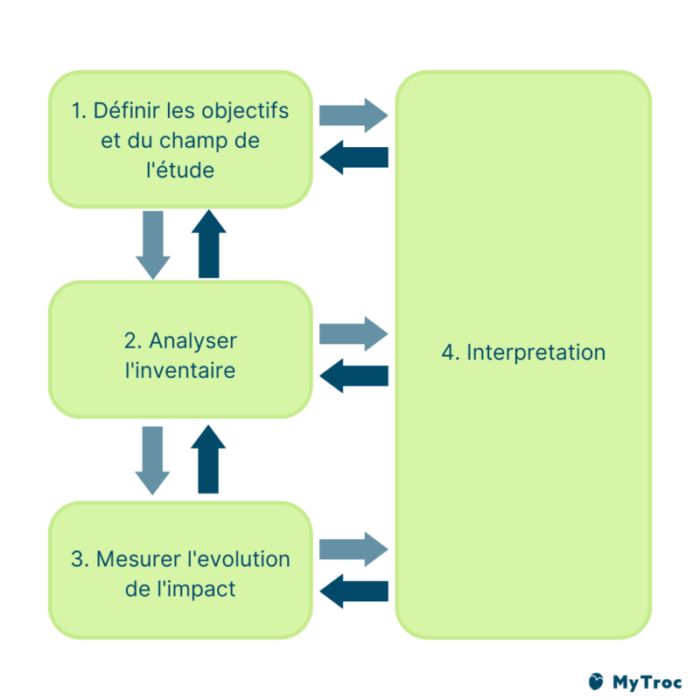

Quelles étapes suivre pour la réalisation d’une ACV ?

Étape 1 : Définition des objectifs et du périmètre de l’étude ACV

Pour commencer, il est essentiel de poser un cadre clair à l’analyse. Pour cause, cette étape fondamentale conditionne la qualité et la pertinence de toute l’étude :

- Choix de l’unité fonctionnelle : par exemple, « l’éclairage de 1 m² pendant 1 an » ou « le transport de 1 tonne sur 100 km ». Cette unité de référence permet de comparer différents systèmes sur une base commune et d’établir des flux de référence cohérents.

- Définition du champ de l’étude : quelles étapes du cycle de vie sont incluses ? Extraction, distribution, usage, recyclage ? Hormis ces questions à se poser, il faut également préciser les frontières géographiques et temporelles du système, les processus inclus et exclus de l’analyse, les règles d’allocation pour la répartition des impacts et la qualité des données requise.

- Choix des indicateurs d’impact pertinents : selon les enjeux, on pourra se concentrer sur les changements climatiques et l’empreinte carbone, l’écotoxicité et la pollution des milieux, l’eutrophisation des eaux, l’usage des terres et la biodiversité, l’épuisement des ressources naturelles, la consommation d’eau et d’énergie…

Objectif de cette étape : cadrer l’étude afin qu’elle réponde à une question environnementale stratégique (comparaison de produits, optimisation d’un procédé, validation d’un choix technique…). Cette phase initiale est cruciale, car elle détermine la méthodologie à suivre et influence directement la collecte des données ainsi que l’interprétation des résultats.

Étape 2 : Analyse de l’inventaire du cycle de vie (ICV)

Il s’agit là du cœur technique de l’Analyse du cycle de vie (ACV). Cette étape se réalise en deux temps :

- Collecte des données environnementales : consommation de matières premières, consommation d’énergie (eau, électricité…), émissions de gaz à effet de serre, production de déchets, rejets dans l’air, l’eau et le sol… Toutes les données relatives aux flux de matière et d’énergie du système étudié.

- Modélisation via un logiciel d’ACV : l’idée étant de construire un modèle cohérent du système afin d’évaluer les flux de référence. Cette modélisation implique la structuration des données selon les frontières définies, l’identification et le traitement des sources d’incertitudes, la vérification de la qualité et de la représentativité des données, l’application des règles d’allocation pour répartir les impacts entre différents co-produits.

Objectif de cette étape : obtenir des données précises pour pouvoir réaliser une évaluation pertinente. La qualité de l’inventaire conditionne directement la fiabilité des résultats finaux de l’ACV.

Étape 3 : Évaluation des impacts environnementaux (LCIA)

Une fois les données d’inventaire en main, il faut les transformer en indicateurs d’impact environnemental. Cette transformation nécessite des logiciels d’analyse spécialisés afin de garantir la fiabilité des résultats et minimiser les sources d’incertitudes. Le tout pour un bilan à deux niveaux :

- Midpoint : soit les impacts intermédiaires, comme les émissions de CO₂, l’acidification, le changement climatique, le traitement des déchets…

- Endpoint : soit les impacts finaux, comme l’impact sur la santé humaine, la biodiversité, les ressources…

Pour garantir la validité des résultats, une revue critique par des experts indépendants est souvent nécessaire. Cette dernière permet notamment de vérifier la pertinence des impacts environnementaux mesurés et l’énergie nécessaire à chaque étape du processus.

Objectif de cette étape : traduire des données techniques en impact environnemental réel, compréhensible et comparable.

Étape 4 : Interprétation des résultats

C’est le moment de transformer les chiffres en décisions :

- Analyse de contribution : quelles étapes du cycle de vie pèsent le plus ? Cette évaluation des impacts environnementaux permet d’identifier les principaux leviers d’action.

- Analyse de dominance : quel scénario est le plus performant ? Quelle option privilégier ? Une revue critique par des experts indépendants peut être nécessaire pour valider ces conclusions.

- Recommandations : identifier les leviers d’amélioration, d’écoconception ou d’optimisation logistique afin d’optimiser la gestion du cycle de vie du produit ou du service.

- Communication responsable : traduire les résultats pour l’ensemble des parties prenantes (équipe produit, direction, consommateurs…).

Objectif de cette étape : identifier les enseignements de l’étude réalisée et les mettre au service de l’action pour l’environnement.

Quels outils et logiciels utiliser pour réaliser une ACV ?

Les bases de données pour nourrir l’analyse

Sans données fiables, pas d’analyse du cycle de vie (ACV) pertinente. Les logiciels s’appuient sur des bases de données externes pour quantifier les impacts des matériaux, procédés ou transports. Ces bases sont essentielles, car elles fournissent des informations standardisées et vérifiées sur les flux entrants et sortants de milliers de processus industriels.Voici les principales références :

- Ecoinvent : la base la plus utilisée à l’échelle mondiale, riche de milliers de processus issus de nombreux secteurs (industrie, agriculture, énergie…). Elle est mise à jour régulièrement et fait l’objet d’une revue critique systématique.

- Agribalyse : développée par l’ADEME, elle couvre spécifiquement le secteur agroalimentaire français, du champ à l’assiette. Cette base intègre plus de 2500 produits alimentaires avec leurs impacts environnementaux détaillés.

- ELCD : base de données européenne de référence, particulièrement adaptée aux matériaux et processus industriels courants.

- IMPACTS : base française qui compile des données environnementales pour différents secteurs d’activité.

- Etc.

L’enjeu est de choisir une base de données pertinente et transparente qui garantit la fiabilité des résultats. La sélection dépend de plusieurs critères : la zone géographique concernée, le secteur d’activité, la date de mise à jour des données et le niveau de détail requis pour l’étude ACV.

Les logiciels d’ACV pour modéliser et calculer les impacts

Plusieurs logiciels spécialisés permettent de construire le modèle du système analysé à partir des données d’inventaire. Puis, de calculer les impacts selon différentes méthodes. Il existe aujourd’hui de nombreux logiciels ACV, même gratuits, pour gagner en temps et en précision dans cette démarche. Mais attention, ces logiciels d’analyse du cycle de vie doivent être choisis avec soin, car ils influencent directement la qualité des résultats et la gestion des sources d’incertitudes potentielles.

Parmi les plus utilisés :

- SimaPro : très complet, il est particulièrement prisé pour les études multicritères complexes et les ACV comparatives. Sa base de données intégrée permet une modélisation précise des flux entrants et sortants.

- GaBi : robuste et flexible, souvent utilisé dans l’industrie (automobile, matériaux, emballage…). Il offre des fonctionnalités avancées pour gérer les sources d’incertitudes et optimiser la qualité des données.

- OpenLCA : open source et gratuit, il séduit les acteurs publics, les chercheurs ou les structures à budget limité. Malgré sa gratuité, ce logiciel d’analyse reste performant et compatible avec les principales bases de données du marché.

D’autres solutions existent comme TEAM, Umberto ou EIME, chacune ayant ses spécificités en termes de secteurs couverts, de méthodes de calcul et de gestion des incertitudes. Le choix dépendra de vos besoins spécifiques, de votre budget et de votre niveau d’expertise en ACV.

Quelles sont les limites et critiques de l’ACV ?

Complexité technique et méthodologique

L’Analyse du cycle de vie (ACV) exige une maîtrise technique avancée, à la fois sur le plan méthodologique (définition du périmètre, choix des indicateurs) et sur le plan opérationnel (modélisation, collecte de données, interprétation).

Comment gérer cette limite ? Bénéficier d’un accompagnement ou d’une expertise dédiée.

Partialité possible dès l’étape 1

Le choix des frontières, des unités fonctionnelles, des scénarios ou des indicateurs peut orienter les résultats. Même en respectant chaque norme ISO, il est possible de « faire dire ce qu’on veut » à une ACV, si l’étude est biaisée dès sa conception.

Comment gérer cette limite ? Faire appel à une revue critique par un tiers indépendant dans les projets à fort enjeu.

Incertitude des données lors de l’étape 2

Les résultats dépendent fortement des hypothèses, du périmètre et de la qualité des données entrantes. Or, ces dernières peuvent varier selon :

- La source d’information (mesures internes, bases de données, estimations…)

- La localisation géographique

- L’année de référence

Par ailleurs, dans certains secteurs (numérique, services, petites entreprises), les données spécifiques sont rares, incomplètes ou peu représentatives. Il faut parfois recourir à des moyennes sectorielles ou des données par défaut, ce qui diminue la précision de l’analyse.

Comment gérer cette limite ? Documenter clairement les hypothèses de départ et mettre régulièrement à jour les données/scénarios.

Difficulté d’interprétation des résultats à l’étape 4

Les résultats d’une analyse de cycle de vie (ACV) sont multicritères, parfois contradictoires. Un produit peut avoir une faible empreinte carbone, mais un fort impact sur les ressources en eau, ou inversement.

Comment gérer cette limite ? Former les équipes à l’interprétation multicritère, éviter les interprétations simplistes et utiliser l’ACV comme outil de dialogue non pas comme verdict définitif.

Exemples d’applications d’ACV

Éco conception de produits

L’ACV d’un produit est au cœur de toute démarche d’écoconception. Elle permet d’identifier les matériaux, étapes ou fonctions les plus impactantes, et ainsi de repenser le produit dès sa conception. L’idée étant de créer des produits plus sobres, plus durables et alignés sur les attentes d’un marché en transition.

Exemples :

- Réduction du poids ou changement de matériau pour un emballage

- Optimisation de la durée de vie d’un équipement électronique

- Intégration de matières recyclées ou renouvelables dans un produit textile

Optimisation des procédés industriels

Dans l’industrie, réaliser une ACV permet d’analyser les procédés de production dans leur globalité. Elle peut révéler des « points chauds » insoupçonnés (consommation d’énergie, pertes matières, facteurs d’émissions indirectes) et orienter les efforts d’optimisation.

Exemples :

- Comparaison de deux procédés de fabrication (ex : moulage vs impression 3D)

- Identification des impacts cachés liés à la maintenance ou aux consommables

- Réduction des impacts d’une ligne de production grâce à l’automatisation ou à la récupération de chaleur

Comparaison de solutions technologiques ou de gestion

L’ACV est aussi un outil d’aide à la décision puissant lorsqu’il s’agit de choisir entre plusieurs options techniques ou stratégiques. Pour cause, grâce à l’ACV, les décisions ne reposent plus sur l’intuition, mais sur des données quantifiées et multicritères.

Exemples :

- Faut-il opter pour un produit jetable ou réutilisable ?

- Quelle source d’énergie a le plus faible impact (éolien, gaz, solaire) ?

- Quel mode de transport est le plus pertinent pour un circuit court ?

Certifications et labels environnementaux

Certaines certifications environnementales intègrent désormais des volets ACV afin d’évaluer la performance globale des produits ou des entreprises.

Exemples :

- Labels type « Écolabel européen »

- Affichage environnemental, notamment dans l’agroalimentaire et le textile

- Bilan Carbone renforcé

Règlementation RE2020 pour le cycle de vie dans le bâtiment

Dans le secteur du bâtiment, l’ACV devient obligatoire avec la réglementation environnementale RE2020, qui impose une évaluation complète de l’impact carbone des constructions neuves.

Exemples :

- Analyse des matériaux de construction (béton, bois, acier…)

- Comparaison des solutions énergétiques (pompe à chaleur, chaudière gaz, photovoltaïque…)

- Prise en compte de la durabilité et de la fin de vie des bâtiments

Analyse du cycle de vie, conclusion

L’analyse du cycle de vie (ACV) est devenue un outil d’évaluation essentiel pour passer d’un discours environnemental à des engagements RSE mesurables. Elle permet notamment de quantifier, d’interpréter et de comparer les impacts dans une optique d’amélioration continue et de durabilité.

Mais l’ACV est aussi exigeante. Elle nécessite du temps, des compétences, des données et des outils adaptés. C’est pourquoi il est crucial de s’entourer des bons partenaires pour la mettre en œuvre efficacement, en cohérence avec vos enjeux opérationnels et stratégiques.

Chez MyTroc Pro, nous croyons en un modèle où les ressources sont optimisées et les impacts mesurés. C’est pourquoi nous accompagnons les entreprises dans la création de plateformes de réemploi sur-mesure qui s’intègrent naturellement dans les démarches d’ACV et d’écoconception. Le tout avec une calculette carbone intégrée afin de mesurer les résultats de vos efforts environnementaux.

Agissons ensemble afin d’optimiser le cycle de vie des produits ! Contactez-nous pour discuter de votre projet !

FAQ « Analyse du cycle de vie »

Qu'est-ce que l'analyse du cycle de vie ?

L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode d’évaluation environnementale qui permet de mesurer les impacts d’un produit, service ou procédé tout au long de son cycle de vie : de l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie (recyclage, incinération, mise en décharge…). En passant, bien évidemment, par l’utilisation du produit ou service.

Quelles sont les méthodes d’analyse du cycle de vie (ACV) ?

L’ACV suit une méthodologie normalisée, principalement définie par les normes ISO 14040 et ISO 14044. Cette méthodologie comprend :

- Définition des objectifs et du champ de l’étude

- Analyse de l’inventaire (collecte de données sur les flux entrants/sortants)

- Évaluation des impacts environnementaux

- Interprétation des résultats

Elle repose sur une approche scientifique, multicritère et systémique.

Quelles sont les étapes d'analyse du cycle de vie d'un produit ?

Voici les 4 grandes étapes d’une ACV :

- Définir l’objectif et le périmètre : produit étudié, limites du système, unité fonctionnelle.

- Réaliser l’inventaire du cycle de vie (ICV) : collecte des données (matières, énergie, transports, rejets, etc.).

- Évaluer les impacts environnementaux : contribution au changement climatique, acidification, appauvrissement des ressources…

- Interpréter les résultats : identifier les étapes les plus impactantes et proposer des pistes d’amélioration.

Comment faire une analyse du cycle de vie ?

Pour réaliser une ACV, on peut :

- Utiliser des logiciels spécialisés (ex. : SimaPro, OpenLCA, EIME, EcoInvent)

- S’appuyer sur des bases de données environnementales pour quantifier les flux

- Travailler avec un expert ACV pour garantir la robustesse de l’étude

- Intégrer l’ACV dans une démarche d’éco-conception pour concevoir des produits plus durables

Certaines ACV peuvent être simplifiées pour un usage décisionnel rapide (ex : ACV screening), d’autres plus détaillées pour une analyse approfondie ou réglementaire.